循環型社会の推進

循環型社会への対応スタンス

資源循環の推進を経営課題の一つと位置づけ、限りある資源の有効活用による廃棄物削減と再資源化を推進します。これにより環境負荷を低減し、企業の信頼性・競争力を高め、持続的な企業価値の向上を実現します。

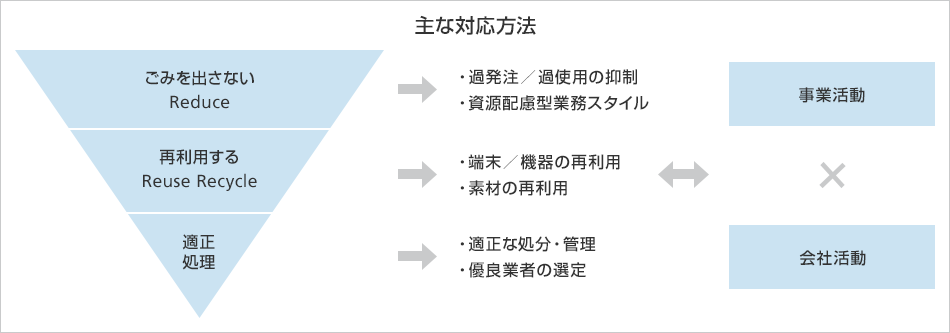

産業廃棄物の発生抑制(リデュース)、再使用(リユース)、再資源化(リサイクル)に取り組み、資源循環型社会の実現に貢献してまいります。

事業における

資源循環の取り組み

リデュース

携帯電話端末の販売において、個別包装箱の小型化や取扱説明書などの同梱する書類のアプリケーション化、店頭でのiPadの活用などを行い、紙資源使用量の削減に取り組んでいます。

また、従来の紙媒体の請求書に替わって、“ソフトバンク”の携帯電話やパソコンなどから、インターネット経由で電子媒体の請求書を閲覧できる「オンライン料金案内」を、2006年10月度の請求分から開始し、基本サービスとして個人契約の全てのお客さまにご提供しています。

リユース

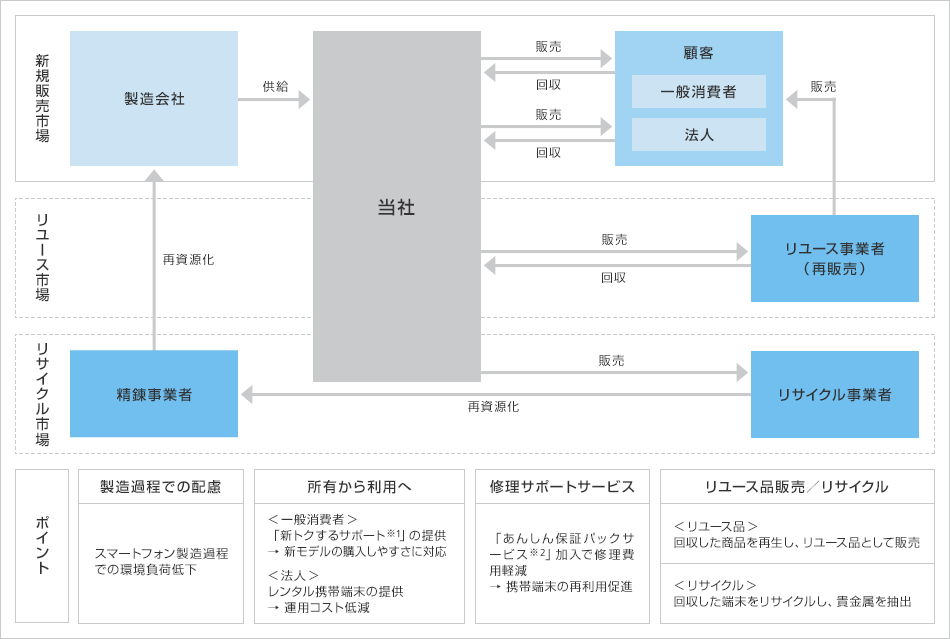

当社はお客さまに販売・レンタルした携帯電話端末を効果的に回収・再販売しています。近年国内外の中古スマートフォン市場が成長している中、今後も顧客ニーズの細分化に合わせた付加サービスを拡充し、市場ニーズに対応していきます。

リサイクル

当社は業界横断で回収協働を行う「モバイル・リサイクル・ネットワーク」(以下「MRN」)に参加し、自社が販売した携帯電話端末のみならず、他社販売品まで回収を行っています。従来は、通信事業者各社が、自社が販売した携帯電話端末のみを回収およびリサイクルを行っていましたが、お客さまの利便性と社会への配慮を優先する持続可能な仕組みとして2001年にMRNが構築され、20年以上の歴史があります。

当社は上記活動を通じて、2024年度は使用済み携帯電話をリユース・リサイクル合わせて、263万台(417トン)回収しました。当初目標の累計1,200万台(2020年度~2025年度合計)を達成したため、2025年度は既存目標を上回る累計1,400万台(2020年度~2025年度合計)に目標を変更し、さらなる回収量の増加を目指します。

併せて携帯電話端末に加え、ネットワーク設備を更新・撤去する際には、使用しているケーブル、交換機、電柱などの通信設備の廃材についても、再資源化を推進しています。

また、グローバルな通信事業者が加盟するGSMA(GSM Association)が定める再資源化目標である新規携帯電話販売台数に対するリサイクル端末回収台数20%以上と、回収端末台数の100%を非焼却処理にする目標に賛同しています。GSMA目標に対しては、2025年3月時点で既に達成しており、継続して目標以上の水準の再資源化に努めます。

今後は、回収台数をさらに拡大するため、当社のリサイクル活動をビジネスパートナーやお客さまに広く周知するとともに、MRNや他団体との連携を一層強化し、使用済み携帯電話のリユース・リサイクルに関する情報発信に注力していきます。

携帯電話端末におけるバリューチェーン全体像とポイント(PDF形式:504KB/1ページ)

モバイル・リサイクル・ネットワーク(社団法人電気通信事業者協会)

携帯電話サービスでの

資源循環の取り組み

- [注]

-

- ※1

- ※2

販売製品から発生した

電気電子機器廃棄物に関する追跡

販売製品から発生した電気電子機器廃棄物については、IMEI等の端末識別番号で製品が再利用・再資源化されるよう管理しています。回収の取り組みを通じて回収された端末は100%リサイクル・リユースされています。

| 当社が追跡している情報 |

|

|---|

リサイクルを伝える啓発活動の実施

子ども向けに携帯電話を分解する体験を通じて、リサイクルの大切さを学ぶ環境教室「りさ育る(りさいくる)」を全国のソフトバンクショップで開催しています。子どもたちが携帯電話を実際に分解し構造や材料などについて学び、また分解した携帯電話の部品を利用し工作することで、創造力を働かせ、楽しみながらリサイクルの知識を身に付けることを目的にしています。本教室は2018年4月から2025年3月末までに1,400人以上が参加しています。

また、全国のソフトバンクショップで、当社とのご契約の有無にかかわらずすべてのお客さまを対象とした環境教室も開催しています。

会社活動(オフィス等)に

おける資源循環の取り組み

3R(リデュース・リユース・リサイクル)活動やグリーン調達、ペーパーレス化を中核に据え、資源の有効活用と環境負荷低減を継続的に推進します。また、全従業員の意識醸成と協働を促進し、法令遵守と技術革新を通じた持続可能なオフィス運営を実現します。

オフィスでの3R活動推進

リデュース

社内業務ペーパーゼロ宣言

2012年4月より社内のペーパーレス「社内業務ペーパーゼロ宣言」を掲げ、社内外の手続きで使用する紙や報告書、会議などで使用する紙のペーパーレス化に積極的に取り組んでいます。また2021年4月より「押印電子化プロジェクト」を開始し、さらなるペーパーレス化を推進しています。

カスタマーサポートセンターの

「100%ペーパーレス」を実現

紙媒体の持ち出しによる情報漏えいのリスクを無くすために、マニュアル、メモ帳、掲示物をはじめ、大量の紙を使用していた業務の改善を行い、お客さまの個人情報を取り扱うカスタマーサポートセンター内での「100%ペーパーレス」(紙使用ゼロ)を実現しています。これにより、従来比で年間312万枚の紙(丸太240本に相当)を削減しました。

リユース

繰り返し使えるプラカップの導入

竹芝本社のドリンクコーナーでは、繰り返し使えるバイオプラカップを導入しています。石油由来成分を使用せず生分解性を有するバイオマスプラスチック※1を主成分として、食洗機にも対応できる環境性能の高い素材を採用。使用後は再製品化ができ、リユースからリサイクルまで一貫した資源循環システムを実現しています。

- [注]

-

- ※1トウモロコシやサトウキビ搾汁のデンプンを発酵して得られる乳酸を化学合成して作られる植物由来のプラスチック。微生物の働きにより、最終的に水と二酸化炭素に分解できる。

- ※1

リサイクル

機密文書回収用セキュリティボックス

による紙リサイクル

不要書類を個別に紙ごみとして処理するのではなく、鍵のかかった専用の機密文書回収用セキュリティボックスで回収し、後日一括溶解することで、セキュリティを確保しつつトイレットペーパーなどにリサイクルされています。

水資源の適切な利用

当社は、水が事業活動に不可欠であり、当社の事業所が立地する地域社会においても大切な資源であることを認識し、水リスクへの対応・水資源の効率的な利用を全社的に進めています。

環境委員会において水リスクに関する管理・運用を行うとともに、経営層による監督を行うことによって、全社的に水リスクへの対応・水資源の効率的な利用に取り組んでいます。

電力・紙の使用量の削減

ICT(情報通信技術)を活用することで、地球環境に配慮した事業を展開しています。新しい働き方として「ホワイトワークスタイル」の実践や企業への提案を行い、業務効率向上だけでなく、業務中の電力や紙の使用量削減に取り組んでいます。

「ホワイトワークスタイル」とは、ネットワークに接続するだけで、ソフトウエアや導入企業内の業務システムを利用できるサービスです。自宅のパソコンやiPhone、iPadからも会社のパソコン環境と同等の環境に接続できるので、在宅勤務などのテレワーク、移動中や出先でのモバイルワークが可能となり、場所や時間の制約を受けず、柔軟に働くことができます。

また、「ホワイトワークスタイル」では、各自のパソコンではなくネットワーク上のサーバーで演算処理を行うため、パソコン本体の消費電力削減が可能となります。さらに、これらのサーバーを大規模データセンターへ集約することで稼働効率が向上し、総合的に電力消費量を削減することができます。

総務省の試算によれば、在宅でのテレワークを導入するとオフィス自体は、OA機器や照明設備の稼働削減により電力消費量が43%削減でき、テレワーク先の家庭とオフィスの電力消費量を合算しても、テレワーク導入前よりも14%削減できると発表されています。テレワークを進めることで社会全体としてのエネルギー消費量を削減することが可能であり、省エネルギーの観点からも重要な取り組みと言えます。

さらに、iPhoneやiPadを活用することにより、サーバー上に保管されている資料を必要に応じてその場で確認できるとともに、パンフレットやチラシといった紙資料の削減や、動画などを活用したより分かりやすい説明が可能となりました。

廃棄物管理における取り組み

当社では、組織全体の廃棄物の排出状況の監視・管理・分析を実施しており、最適な処分や再利用などのために廃棄物管理を行っています。分析結果を踏まえ、廃棄物排出量の削減計画を立て、削減に取り組むとともに、廃棄物削減計画の立案・実行・評価・改善を繰り返し行うことで、環境負荷の低減や法令・条例への対応など、地球環境や社会への貢献の実現を目指します。

また、廃棄物の発生量を抑制するために、各種の有価物買取業者と協力し、不用品を廃棄する前に相談や査定を行い、スムーズなコミュニケーションに努めるなど、有価物として売却する体制の構築などを行っています。

産業廃棄物の適切な処理

当社の事業活動に伴い発生する産業廃棄物については、産業廃棄物処理法に基づき適正に処理しています。

| ネットワークセンター | 不要となった通信設備や建築廃材は、再利用などを図ることにより、最終処分量削減を目指しています。 |

|---|---|

| オフィス・物流センター | 事業所や設備に使用されているアスベストは、調査や対策を施し、人体に影響がないレベルにあることを確認するとともに、計画的に改善・除去を進めています。また、PCB(ポリ塩化ビフェニール)については、環境省が定める期限内の処理完了へ向けた取り組みを行っています。 |

産業廃棄物処理に関する

啓発の実施

産業廃棄物処理に関わる従業員に対しては、産業廃棄物の適正処理、電子マニフェストに関するeラーニング研修を実施し、法令を順守し適切な処理を行うための実務的な教育を行っています。また、相談窓口の設置などの体制整備を行っています。

産業廃棄物の発生量

| 項目 [単位] |

2020 年度 |

2021 年度 |

2022 年度 |

2023 年度 |

2024 年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 発生量 [t] |

6,313 | 6,196 | 6,398 | 6,696 | 6,604 |

| 最終 処分量 [t]※1 |

831 | 528 | 557 | 301 | 256 |

その他の資源と廃棄物に関するデータは「ESGデータ」で確認いただけます。

- [注]

-

- ※12020年度から算定方法を変更しました。

- ※2023年度のグループ各社の売上比率によるカバレッジは99.5%です。

- ※第三者検証を取得しています。(ISAE3000に準拠した限定的保証水準)

- ※2030年度までの長期目標として、事業拡大に伴い排出量・最終処分量の増加を想定していますが、リサイクルの推進やサプライチェーンおよび処分業者と協力することで、現状と同水準の排出量・最終処分量を設定しています。

- ※1

その他資源循環の取り組み

プラスチック資源循環の推進

当社のマテリアリティ(重要課題)の創出価値の一つに「循環型社会の推進(サーキュラーエコノミー)」を設定し、KPIとして、プラスチックを含む産業廃棄物のリサイクル率年1%向上を目標に取り組んでいます。

また、プラスチックの排出抑制や、再資源化を進めるため、バリューチェーンにおけるプラスチック使用状況の確認を行い、プラスチック廃棄物の排出物の把握や、廃棄前のリユースやリサイクルを推進しています。

その他にも、携帯電話やスマートフォン、ブロードバンドルーターなどの回収を行い、プラスチックのリサイクルにも取り組んでいます。

グリーン購入の推進

グリーン購入の一環として、2004年7月以降、コピー用紙を原則、グリーン購入法適合商品の再生紙に切り替えました。また、文房具類については、購買ウェブサイト上でグリーン購入法適合商品やエコマーク商品など環境ラベルの取得状況を表示し、環境負荷の少ない製品のグリーン購入を促しています。

当社関連会社での取り組み

SB C&S株式会社

製品の小型化・軽量化による資源の使用量削減や、解体・分解しやすい構造とすることによる部品の再使用・リサイクルの促進など、環境に配慮した製品設計(エコデザイン)により、パソコン・モバイル周辺機器の設計および開発を行っています。

また、ICT機器の販売の一環として、不要になった機器を買い取りする「ICTライフサイクルサービス」を行っています。買い取った製品は、環境への配慮のためリユース・リサイクル※1を行い、ごみの排出を抑え、貴重な地球資源、社会循環品として有効活用しています。

- [注]

-

- ※1デスクトップパソコンの場合、リサイクル率は約99.6%

- ※1